Au centre de México, tout près de l’avenue Juárez et du monument énormissime dédié au célèbre leader (et premier président mexicain d’origine indienne), s’est ouvert au printemps 2006 le Museo de Arte Popular. Quatre mille objets, anciens ou récents, produits de l’art populaire mexicain. Dans ce bâtiment du 18e siècle qui a abrité, durant les dernières décennies, le quartier général des pompiers (un détail qui ne s’invente pas…), les locaux ont été organisés de manière thématique : l’identité mexicaine, le foyer, le sacré, le fantastique… On a accordé une salle entière aux objets relatifs à la mort, ce qui en dit long sur l’importance de ce thème dans le pays.

Les voyageurs au Mexique, personnages illustres ou touristes lambda, ont souvent été frappés par cette constante présence qui habite l’art populaire, les arts plastiques, la littérature et la poésie, mais aussi la vie quotidienne. Carlos Fuentes écrit à propos de son compatriote Juan Rulfo : « Mythe et mort sont les deux M qui couronnent tous les autres et sont eux–mêmes couronnés par le nom du Mexique… »[2] Cette place de choix donnée à la mort dans l’imaginaire mexicain a été diversement regardée et comprise par les observateurs extérieurs, suscitant plus souvent la fascination que le rejet. Une fascination qui a connu un accent particulier chez les surréalistes.

Vivre la mort au quotidien

Les images de mort dans leur symbolique la plus courante (crânes, squelettes…) sont reprises dans les innombrables petits objets produits avec une inventivité constante par l’artisanat mexicain. Des morts, petits personnages en papier mâché, sont occupés à toutes sortes d’activités revenant habituellement aux vivants, comme ces mineurs au travail avec leurs pics et leurs wagonnets (photo). Un orchestre de mariachis-squelettes (en papier mâché et fil de fer) donne la sérénade ; un démon-squelette poursuit un livreur de journaux-squelette, les deux en vélo[3]. Ces représentations déclinées à l’infini avec un luxe ahurissant de détails ont trouvé leur apogée dans l’oeuvre du dessinateur José Guadalupe Posada (1852–1913), auteur de nombreuses gravures mettant en scène des calaveras (squelettes).

Posada, dont le travail continue à inspirer l’iconographie mexicaine aujourd'hui dans toutes sortes d’images et de ‘produits dérivés’, est notamment le créateur du personnage de la catrina (terme signifiant « vaniteuse »), le squelette vêtu en dame de la Belle Epoque, toute en fanfreluches, que l’on retrouve au centre du mural de Diego Rivera Sueño de una tarde dominical en la Alameda central [4], tenant par la main Rivera enfant. L’esprit de Posada persiste par exemple dans le travail de l’affichiste contemporain Alejandro Magallanes (image).

« Pour l’habitant de Paris, New York ou Londres, la mort est ce mot qu’on ne prononce jamais parce qu’il brûle les lèvres. Le Mexicain, en revanche, la fréquente, la raille, la brave, dort avec, la fête, c’est l’un de ses amusements favoris, et son amour le plus fidèle », écrit Octavio Paz[5]. Cette proximité, cette familiarité, cette relation qu’on pourrait qualifier d’intime, trouvent leur incarnation la plus éclatante dans la fameuse tradition toujours célébrée au Mexique du Jour des Morts, attestée par d’innombrables récits de voyage et travaux d’ethnographie. Voilà un pays où on appelle affectueusement les morts « Muertitos », avec le suffixe diminutif habituel.

Un ami mexicain me raconte[6] : « Chez les gens de ma famille, à la campagne dans le Nord, cette célébration était attendue comme un grand événement. Au moins deux semaines avant, il y avait un travail intensif chez la Tante pour préparer les fameuses couronnes de morts, traditionnelles et très recherchées. Tous, enfants compris, participaient à cette activité collective. (…) La célébration au cimetière dure toute la journée : depuis le nettoyage et la décoration des tombes, la disposition des veilleuses ou cierges, le dépôt avec soin et ferveur des couronnes et offrandes d’aliments, la récitation d’une oraison demandant le repos éternel de l’âme du cher absent, jusqu’à l’hommage musical. Il n’est pas rare que des boissons alcoolisées circulent et que les vivants éplorés, de plus en plus nostalgiques, finissent saouls par trinquer et chanter sans cesser de pleurer les chansons favorites du défunt. (…)

A la maison, le Jour des Morts commence également de bonne heure avec la préparation d’un petit autel pour le défunt, constitué en général d’une croix de petite taille et d’une photo du mort, et si c’est un enfant on l’orne de veilleuses et de fleurs blanches, si c’est un adulte de cierges et de fleurs d’autres couleurs. On utilise en général une fleur appelée cempazuchitl[7] ou « flor de muertos », fleur des morts (rose ou œillet d’Inde) de couleur orangée très intense, qui fleurit à cette saison ».

Aujourd'hui c’est sur Internet que l’on trouve des conseils et des consignes pour la composition de cet autel des morts à usage privé…

Véronique Flanet, une ethnologue ayant séjourné dans les années 70 à Jamiltepec, dans l’Etat de Guerrero (une région réputée pour être une des plus violentes de la République mexicaine), indique comment les enfants y sont en contact, depuis leur plus jeune âge, avec la mort violente. « Ces mêmes enfants, ajoute-t-elle, mangeront à la Toussaint un pain ou une confiserie en forme de tête de mort sur laquelle est inscrit leur prénom »[8].

Des rites et des représentations intégrés à la vie quotidienne sans précaution particulière, comme dans le poème d’Octavio Paz « Leçon de choses » :

Sur l’étagère

entre un musicien Tang et une jarre d’Oaxaca,

incandescent et vivace

avec des yeux de papier d’argent qui pétillent

le petit crâne en sucre

nous regarde aller et venir[9]

A force de cohabitation, l’effigie mortelle devient un personnage familier qui n’inspire ni crainte, ni tristesse particulière.

« La contemplation de l’horreur, sa familiarité, la complaisance pour elle, constituent un des traits les plus notables du caractère mexicain. Les Christs sanglants des églises de village, l’humour macabre de certains titres de journaux, les velorios, ces repas funèbres, la coutume de manger le 2 novembre des gâteaux et des sucreries en forme d’os et de crânes, sont des habitudes héritées des Indiens et des Espagnols, inséparables de notre être. Notre culte de la mort est un culte de la vie, de la même façon que l’amour, qui est faim de vie, est désir de mort », commente le poète[10].

Les chansons anonymes et les corridos[11] abondent en incarnations de la mort comme personnage qui accompagne le vivant. Un exemple dans une chanson de l’époque révolutionnaire, provenant de la Costa Chica d’Oaxaca :

Pour avoir une vie meilleure

je suis tombé amoureux de la mort,

je suis tombé amoureux de la mort

pour avoir une vie meilleure.

Il a été si bon, mon sort,

(et ma passion eut ses faveurs)

qu’aujourd'hui je domine la mort :

c’est que je suis son créateur.[12]

Une double filiation

Une telle persistance, si bien enracinée, possède des racines profondes qu’il faut rechercher, en effet, dans l’origine métissée de l’identité mexicaine, et surtout dans la puissance des mythes précolombiens. On connaît bien aujourd'hui les croyances des peuples préhispaniques de l’Amérique centrale, le panthéon des dieux aztèques et leur cosmogonie, les rites cruels des sacrifices humains qui ont tant impressionné les chroniqueurs de la conquête. Les nombreux sites archéologiques au Mexique et les découvertes qui continuent d’y être faites témoignent des images terrifiantes qui y étaient fréquentes. Henri Stierlin évoque chez les Aztèques une obsession, une « exaltation de la mort dans ce qu’elle a de plus macabre et de plus brutal », une « horreur sacrée »[13] que l’art est chargé de communiquer, dans un univers d’épouvante et dont les exemples sont innombrables.

La hantise de la mort chez les Aztèques et leur attente d’une catastrophe eschatologique ont assurément joué un grand rôle dans le succès de la conquête espagnole. « La mort est présente derrière toute chose, rappelle JMG Le Clézio[14]. (…) Dans l’art du Mexique, elle est présente continuellement, grimaçante comme sur le tzompantli, le mur des crânes des suppliciés, grotesque comme dans les effigies de la fête des morts ou dans les gravures de Tablada, ou bien extatique comme l’entrée des guerriers tués au combat dans la Maison du Soleil. »

Aujourd'hui cette conviction s’exprime sur le mode symbolique. « Chaque squelette de sucre mangé le jour des Morts témoigne que le soleil, pour survivre, doit être nourri du sang des victimes humaines »[15].

L’imprégnation de l’âme mexicaine par ces mythes mortifères a rencontré à l’époque de la conquête espagnole une autre filiation funèbre venue de l’empire de Charles Quint. Il s’agit de la tendance artistique qui s’est exprimée en Europe à partir du 14e siècle par la multiplication des Danses macabres et, un peu plus tard, des Vanités.

Dans cette période, caractérisée par « la confrontation consciente et persistante entre l’individu et sa mort », souligne Alberto Tenenti[16], « l’intervention de la Mort elle–même à cette occasion [de la mort de quelqu’un] n’était pas considérée comme déplacée, que ce soit sous la forme d’un cadavre, avec un cercueil sur son épaule, ou d’un squelette armé d’une faux. Parce que cette présence était familière, elle ne s’opposait pas à celle des forces surnaturelles que l’on sentait également à proximité. »[17] Une proximité qui est aussi caractéristique du Mexique où de telles forces ne sont jamais bien loin, comme les nahuales[18], réincarnations animales des esprits des morts.

Le thème de la mort a été à la fois largement répandu et d’une remarquable persistance en Europe sur l’espace d’au moins trois siècles[19]. « Cette invasion macabre (…) a touché presque toute la chrétienté occidentale et a même rejoint au Mexique et au Brésil le sens de la mort qu’avaient les Indiens », précise André Corvisier[20]. A la fin du 16e siècle, « l’existence simultanée du courant mystique et de l’influence franciscaine amène alors un développement dramatique des thèmes macabres, une prolifération et une diversification des oeuvres qui conduisent à une banalisation du macabre »[21]. Cette banalisation qui nous frappe aujourd'hui au Mexique a donc été aussi, en d’autres temps, le lot des pays du Vieux continent… Par la suite, la présence des symboles de la mort s’y est maintenue dans les œuvres picturales dénommées ‘Vanités’ où le crâne, entre autres, côtoyait fréquemment les artefacts destinés à évoquer beauté, richesse et autres valeurs passagères.

« L’art de la fête et le culte de la mort – comme un autre art luxueux, où se convient la sensualité et l’imagination – furent des dons légués par la Bourgogne à l’Espagne. Ils passèrent ensuite au Mexique avec les troupes de Charles Quint et là, ils rencontrèrent la danse indienne, les manteaux de plumes, les masques de jade et les crânes de turquoise », écrit Octavio Paz dans Le signe et le grimoire[22].

C’est surtout dans la continuité de l’art populaire (objets, images, chansons…) que les images de mort se maintiennent au Mexique du 16e au 20e siècle, car durant cette longue période la peinture mexicaine se contente de reproduire celle de l’Espagne, sans exprimer sa spécificité. Il faudra attendre la Révolution de 1910 et l’émergence d’une nouvelle ‘identité mexicaine’ pour qu’une école de peinture originale se manifeste avec les peintres de murales, Diego Rivera, Siqueiros et autres. Mais il y a chez eux une exaltation de l’âme nationale et du progrès social qui s’accommode mal d’une obsession mortifère. C’est plutôt chez des peintres non ‘mexicanistes’ que l’on va la retrouver. L’étude d’Ida Rodrigues Prampolini[23] évoque plusieurs artistes travaillant dans les années 1930–1950 et qui s’inscrivent dans cette tendance associant, en particulier, Eros et Thanatos.

Posada avait publié en 1895 une gravure intitulée Amor y muerte, dans laquelle on voit, à gauche une jeune femme debout, la tête renversée en arrière, l’air stupéfait ; à droite une porte vitrée, derrière laquelle Cupidon se montre avec son arc, tandis qu’apparaît au–dessus de lui une Mort/squelette noire et ricanante.

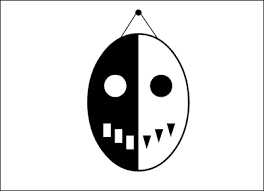

Roberto Montenegro peint en 1937 Asi es la vida, un personnage debout, de face, divisé en deux par une ligne médiane verticale : à droite une jeune femme en robe de soirée, un miroir à la main ; à gauche un squelette. C’est exactement le thème (inversé de droite à gauche, si les reproductions sont fidèles, ce dont on peut parfois douter…) du tableau peint en Allemagne à la fin du 17e siècle par Johann Michaël Erder, Jeune femme.

Jesús Reyes Ferreira présente un squelette dansant dans El amor entre la muerte y el demonio (non daté), et un autre sous le simple titre de Calavera, en 1955. Enfin El holocausto de Manuel Rodríguez Lozano (1944) montre au centre un supplicié placé sur un chevalet dans la position sacrificielle rituelle pour l’arrachement du cœur.

A la même époque, l’obsession de la mort se manifeste aussi chez deux poètes, José Goroztiza et Xavier Villaurrutia, dont les titres d’ouvrages sont évocateurs, le premier étant l’auteur de Muerte sin fin (année) et le second de Nostalgia de la muerte (1938) et de Invitación a la muerte (1944).

La mort comme concept surréaliste

Le mouvement d’avant–garde des Contempóraneos[24] a préparé le terrain pour faire pénétrer chez les artistes mexicains des idées proches de la sensibilité surréaliste[25]. Cesar Moro, peintre et poète, Péruvien d’origine, a également beaucoup contribué à diffuser le surréalisme au Mexique (où il a vécu de 1938 à 1948), ainsi que le peintre Wolfgang Paalen. Il n’y a pas eu dans ce pays de groupe surréaliste officiel répertorié – ce qui s’en rapprocherait le plus fut le groupe Taller – mais « ce fut pourtant, dès la fin des années 30, un authentique foyer du mouvement, presque un centre de ralliement »[26] et à partie de 1939 une « terre d’asile surréaliste » qui a accueilli Paalen, Carrington, Péret, Buñuel…

Ainsi se mettaient en place les éléments d’une rencontre entre un pays et un mouvement littéraire et artistique, rencontre où la mort ne joue pas un simple rôle de guest star. Car elle figure – aux côtés de l’amour et de la liberté – parmi les concepts de prédilection de nombreux surréalistes, et plus d’un a poussé le zèle jusqu’au suicide. Thierry Aubert, dans un ouvrage passionnant, à la recherche des « signes mortifères » dans les œuvres surréalistes, en a découvert une quantité qui témoigne du « foisonnement » de la mort dans cet univers[27], notamment dans les poèmes de Desnos ou Tzara.

Mais il est aussi d’autres résonances qui prédisposaient les surréalistes à s’accorder au paysage mexicain. JP Clébert rappelle comment de nombreux acteurs du surréalisme ont en commun, d’une part des racines paysannes, de l’autre le souvenir immédiat de la 1ère Guerre Mondiale. Ce qui donne dans leur poésie et leur peinture des « images obsédantes d’abattoirs, de massacres, de combats d’animaux, de la mort et du corps morcelé »[28]. On en trouve chez Masson, Bataille, Brauner, Ernst, de fréquents exemples que l’on pourra rapprocher des images de la déesse Coyolxauhqui et d’autres personnages démembrés de la mythologie mexicaine. De même, on sait que la pratique des sacrifices humains chez les Aztèques s’accompagnait d’un cannibalisme rituel extrêmement codifié[29]. Or l’anthropophagie intervient dans plusieurs textes Dada et il existe des fantasmes érotiques de la dévoration chez Ribemont–Dessaignes.

Le thème de la mise à mort est également présent chez Bataille ou Daumal, et en peinture chez Matta, Dali, Masson, ce Masson que Limbour surnomme « le dépeceur universel »[30]. Masson, qui consacre au moins deux ans, à partir de 1929, à la série de ses œuvres intitulée « Massacres ». C’est chez lui, souligne Bernard Noël, la « période où la violence de la pulsion de mort est la plus dominante, la plus continue »[31]. Il connaitra par la suite diverses étapes de cette pulsion, dans un trajet où « la violence [ne] sert pas d’objet de fascination mais compose une vision tragique, sans cesse reprise et travaillée, où se reflète la plaie interne que la mort ouvre dans la vie »[32].

Si l’on considère par ailleurs combien le surréalisme s’est déployé à la recherche de nouveau mythes (via les sciences occultes, la voyance, l’alchimie…), on voit bien que la rencontre avec le Mexique[33] – un certain Mexique – ne devait rien au hasard.

La recherche d’une dimension mythique

Antonin Artaud, le premier (en 1936), investit son voyage au Mexique d’une « demande » extraordinairement intense : « Je suis venu au Mexique chercher une nouvelle idée de l’homme »[34], proclame–t–il. « Je suis venu sur la terre du Mexique chercher les bases d’une culture magique qui peut encore jaillir des forces du sol indien »[35]. Pour lui, « le fond même de l’antique culture solaire [des peuples précolombiens] est d’avoir montré la suprématie de la mort ». Réaliser cette suprématie, c’est « éprouver la stabilité des plans qui font du monde vivant une grande force en équilibre ; c’est enfin rétablir une grande harmonie. Je suis venu chercher dans le Mexique moderne la survivance de ces notions ou attendre leur résurrection »[36]. Artaud va attester de cette persistance chez les Indiens de la Sierra Tarahumara où il assiste (ou participe ?)[37] à une cérémonie du peyotl. Mais Camille Dumoulié, dans sa biographie[38], et Olivier Penot–Lacassagne[39], entre autres, ont analysé comment, pour Artaud, « la voie rédemptrice de l’indianité éternelle s’avère infructueuse. »

André Breton, lui aussi, mettait de grandes attentes dans sa visite du pays, y compris au plan politique puisqu’il venait y rencontrer Trotski. Mais aussi dans cette dimension mythique où la mort joue un rôle de premier plan. « Le Mexique mal réveillé de son passé mythologique continue à évoluer sous la protection de Xochipilli, dieu des fleurs et de la poésie lyrique, et de Couatlicue (sic), déesse de la terre et de la mort violente, dont les effigies, dominant en pathétique et en intensité toutes les autres, échangent d’un bout à l’autre du musée national, par–dessus les têtes des paysans indiens qui en sont les visiteurs les plus nombreux et les plus recueillis, des paroles ailées et des cris rauques. Ce pouvoir de conciliation de la vie et de la mort est sans aucun doute le principal appât dont dispose le Mexique »[40]. Il voit dans les photos de Manuel Alvarez Bravo s’exprimer le « sens de cette fatalité, seule trouée d’aperçus divinatoires, qui a inspiré les plus grandes oeuvres de tous les temps et dont le Mexique est aujourd'hui dépositaire »[41].

A son retour en France, Breton organise à Paris une exposition d’art mexicain tenue chez Renou & Colle. Il y présente des tableaux, retables naïfs (acquis, selon Henri Béhar, auprès du peintre Jesús Reyes Ferreira), œuvres anonymes des 18e et 19e siècles, divers objets d’art précolombiens, mais aussi des ex-votos et des objets d’art populaire, crânes en sucre, squelettes. « Les objets funèbres, tous originaires de la vallée de México proprement dite, nous ramènent à ce goût aigu que marque le Mexique pour tout ce qui s’attache à la fois de pompe et de dérision à la mort », écrit Breton dans le catalogue de l’exposition[42]. Il continuera à promouvoir l’art mexicain en présentant en 1950 la première exposition à Paris de Rufino Tamayo.

Un an après l’exposition mexicaine de Paris a lieu à México, en janvier 1940, dans la Galeria de Arte Mexicano d’Inès Amor, l’Exposition Internationale du Surréalisme, à l’instigation de Breton, de Paalen et de Cesar Moro. Là aussi, les peintures et autres oeuvres picturales des artistes surréalistes, mexicains et étrangers, côtoient des masques et des objets d’art préhispaniques. On se souviendra aussi de l’apparition programmée comme un happening, à son inauguration, du « Grand Sphinx de la Nuit », une femme à tête de papillon vêtue de blanc[43].

Un constat d’incompréhension mutuelle

A la différence d’Artaud et de Breton, qui n’ont fait que traverser le ciel mexicain comme deux météores, Benjamin Péret passe plusieurs années dans ce pays (de 1940 à 1948) et s’y attache profondément. Il vit alors avec la peintre espagnole Remedios Varo qui se fixera définitivement au Mexique. « Il se passionne pour les anciennes civilisations mayas et dénonce les conditions de vie imposées aux paysans d’aujourd'hui. Il explore l’arrière–pays, visite les temples et les monuments en ruine, recueille les textes et traduit les codex. De cette investigation, il ramènera en France le Livre de Chilam Balam de Chumayel…»[44]. Péret rapporte aussi de là–bas L’Air mexicain (publié en 1949), un long poème puissant aux images nourries de mythes préhispaniques.

Mais la plupart du temps, les surréalistes se seront contentés de stéréotypes. « Le corpus littéraire produit par les voyageurs surréalistes au Mexique est assez mince », constate Henri Béhar[45], et surtout « ces auteurs, en se rendant sur place, n’ont fait que conformer la vision du pays qu’ils portaient en eux ».

Breton mentionne avoir abordé le Mexique « dans des dispositions ultra–favorables qui peuvent tenir à l’empreinte ineffaçable [qu’il a] gardée d’un des premiers ouvrages [qu’il a] lus encore enfant et que Rimbaud mentionne comme lui étant parvenue vers le même âge : Costal l’Indien »[46]. « Une partie de mon paysage mental – et par extension, je crois, du paysage mental du surréalisme – est manifestement bornée par le Mexique », ajoute–t–il.

JMG Le Clézio[47] fait appel aux mêmes notions, qui s’apparentent à l’image d’Epinal, pour expliquer l’attirance que le Mexique a exercé sur de nombreux auteurs :

une nature vierge (mythe romantique à la Chateaubriand), des rêves de romans d’aventures à la Fenimore Cooper, le pouvoir magique des noms et des civilisations disparues, la fascination pour les rites sanglants des Aztèques… Fascination qui avait déjà affecté les chroniqueurs de l’époque de la conquête, comme Sahagún, partagés entre l’horreur pour leur cruauté et l’attirance pour leur puissance magique. C’est aussi le cas chez Bataille ou Mandiargues qui développe dans la Motocyclette l’« histoire d’un sacrifice humain qui s’accomplit en référence au rite aztèque »[48]. Et il faudrait avoir la place de parler aussi, bien sûr, de DH Lawrence et de Malcolm Lowry…

La civilisation précolombienne a produit « un art qui émerveilla Dürer avant d’effrayer Baudelaire, un art où se sont reconnus des tempéraments aussi différents que les surréalistes et Henry Moore »[49], rappelle Octavio Paz. Toutefois, cette attirance ne fut pas toujours bien reçue par les Mexicains eux–mêmes. « Breton a connu peu et n’a compris presque rien du Mexique, bien qu’il ait été la proie d’une fascination. Il est venu comme un conquérant et il a ébloui les artistes mexicains, momentanément, par sa réputation et sa personnalité flamboyante »[50], écrit Ida Rodriguez Prampolini. Elle lui oppose la figure de Wolfgang Paalen, « sa vaste culture, ses connaissances et son admiration pour l’art précolombien ». Il n’est certes pas nécessaire de connaître quelqu’un ou quelque chose pour être fasciné. D’autres analystes mexicains mettront aussi l’accent sur « la confusion, l’incompréhension, le malentendu, l’autoritarisme et la prétention du regard que Breton porte sur leur pays, en dénonçant son assimilation du fantastique au surréalisme »[51].

Au fond, le problème est peut–être analogue à celui qu’Artaud rencontrait dans ses rapports avec les surréalistes : « j’ai fait connaissance avec tous les dadas qui voudraient m’englober dans leur dernier bateau Surréaliste, mais rien à faire. Je suis beaucoup trop surréaliste pour cela »[52], écrit–il en 1924. Le Mexique, lui aussi, est trop surréaliste en lui–même pour être annexé par ce qu’il ressent comme un mouvement colonisateur. Cette réaction renvoie à la théorie d’Alejo Carpentier sur le real maravilloso (réel merveilleux) naturel de l’Amérique latine – théorie exposée dans la préface de son roman El reino de este mundo (1948). Il y exprimait son refus d’un merveilleux artificiel, fabriqué et codifié par des conventions littéraires. Par la suite, d’autres auteurs latino–américains comme Garcia Marquez ont émergé et fait triompher, en effet, cet univers du réalisme magique dans des livres accueillis avec enthousiasme par la vieille Europe.

On peut voir dans cette évolution un schéma où l’imaginaire européen étant asséché, épuisé, stérile, l’Amérique latine prend le relais pour offrir à l’expression artistique un réservoir de mythes, d’images et de regards. Une captation de son essence magique qui s’apparenterait, version négative, à une nouvelle forme de colonisation, culturelle et virtuelle – ou version positive, à une mondialisation harmonieuse des cosmogonies et des univers de fiction. Avons–nous encore le choix ?

Elizabeth Legros

[1] René Crevel, La Révolution Surréaliste n°7, 15 juin 1926

[1] Dans le Sourire d’Erasme, au sujet du roman de Rulfo « Pedro Paramo ». Cité par Claude Cymerman et Claude Fell, La littérature hispano–américaine de 1940 à nos jours, Nathan Université, 1997

[1] Nombreuses images dans le livre de Kajin Tonoyama, The Popular Arts of Mexico, p 105, Weatherhill/Heibonsha, 1974

[1] Ce panneau se trouvait à l’origine à l’hotel del Prado qui a été détruit lors du séisme de 1985. Le mural de Rivera récupéré se trouve aujourd'hui dans un petit musée qui lui est dédié en bordure du parc.

[1] Octavio Paz, Le labyrinthe de la solitude, p 55, Gallimard, 1972. En tant que poète mexicain, auteur d’ouvrages sur l’art de son pays, et représentant éminent du surréalisme au Mexique, Paz se trouve au confluent de toutes les données du problème

[1] Par lettre, d’où le côté « écrit » de ce récit.

[1] Le nom indigène de cette fleur est « cempoalxochitl », qui vient de « cempoalli » (le chiffre vingt, car la fleur a de nombreux pétales) et de « xochitl », fleur. Le terme espagnol de « flor de muertos » ne traduit donc pas cette signification mais consacre l’utilisation habituelle de ces fleurs.

[1] Véronique Flanet, La Maîtresse Mort, p 99, Berger–Levrault, 1982

[1] Octavio Paz, L’arbre parle, p 37, Gallimard, 1990

[1] Octavio Paz, Le labyrinthe de la solitude, p 24, Gallimard, 1972

[1] Chanson populaire des 19e et 20e siècles, particulièrement à l’époque révolutionnaire, se basant souvent sur un fait divers ou un événement politique ou militaire.

[1] Cité par Pilar Martinez, La muerte en la vida y libros de México, éditeur non mentionné, 1982

[1] Henri Stierlin, L’art aztèque et ses origines, p 207, Seuil 1982

[1] JMG Le Clézio, Le rêve mexicain, p 84, Gallimard 1992

[1] Michelle Vergniolle Delalle, Surréalisme et mexicanité, p. 117, in Mélusine n° 19 (Cahiers du Centre de Recherche sur le Surréalisme), éd. L’âge d’homme, 1999

[1] Alberto Tenenti, Introduction à Humana Fragilitas : The Themes of Death in Europe from the 13th to the 18th Century, Ferrari Editrice, 2002.

[1] Alberto Tenenti, ibid. p 12

[1] Bien avant l’arrivée des Espagnols au Mexique, la croyance aux nahuales existait déjà dans la majeure partie du pays. Certains animaux (variant selon la région) étaient enterrés vivants avec un mort. Le chien accompagne toujours le défunt, pendant les quatre ans que dure le voyage vers le Mictlan (« lieu de la mort »), et c’est en le chevauchant que le défunt peut traverser le neuvième fleuve qui le sépare du Mictlan, où il rencontrera Mictlantecuhtli, le Seigneur des Morts. D’autre part, chez les peuples préhispaniques, un enfant pouvait recevoir un nom d’animal si sa date de naissance correspondait au signe animal du calendrier. Le nahual était alors le plus souvent un protecteur de celui qui était né « son » jour.

[1] Curieusement, c’est en Espagne que l’on trouve le moins de Danses macabres (picturales), alors qu’elles sont très fréquentes en France et dans les pays germaniques. D’ailleurs le livre des Utzinger (Itinéraire des danses macabres, éd. JM Garnier, 1996) qui recense toutes les danses macabres connues en Europe – plusieurs dizaines – n’en mentionne qu’une seule en Espagne, celle du château de Javier près de Pampelune.

[1] André Corvisier, Les danses macabres, p 58, PUF 1998

[1] Corvisier, ibid. p 48

[1] Octavio Paz, Le signe et le grimoire, p 32, Gallimard 1993

[1] Ida Rodríguez Prampolini : El surrealismo y el arte fantástico de México, UNAM, México 1969

[1] Les poètes Gorostiza et Villaurutia étaient membres, aux côtés de Carlos Pellicer, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Jaime Torres Bodet, du groupe des Contempóraneos, actif dans les années 20, publiant une revue de même nom. Du côté pictural, les artistes ‘mexicanistes’ (comme Rivera) s’opposaient aux ‘contemporains’ (comme Tamayo) qui ne voulaient pas séparer la culture mexicaine de la culture européenne.

[1] Voir à ce sujet le livre d’Alain et Odette Virmaux « La constellation surréaliste », éd. La Manufacture, 1987, ainsi que l’article de D. Musacchio « Le surréalisme dans la poésie hispano–américaine » dans Europe n°475/476 nov–déc. 1968 (spécial surréalisme) pp 258–283, et le numéro spécial d’Opus International n° 19/20 octobre 1970 sur le surréalisme international.

[1] Virmaux, op. cit. pp 199 sq

[1] Thierry Aubert, Le surréaliste et la mort, éditions L’âge d’homme, 2001. On trouve une seule allusion au Mexique chez Aubert, à la toute dernière page (300), à propos de photos d’Alvarez Bravo présentées à l’expo de 1939, mais pas d’ouverture vers les surréalistes étrangers. Il aurait mieux valu appeler ce livre « Les surréalistes français et la mort »

[1] Jean–Paul Clébert, Dictionnaire du Surréalisme, Seuil, 1996, article « Cruauté »

[1] Michel Graulich, Le sacrifice humain chez les Aztèques, Fayard 2005

[1] Michel Leiris et Georges Limbour : André Masson et son univers, Editions des Trois Collines, 1947.

[1] Bernard Noël : André Masson, la chair du regard, p 66, Gallimard, 1993

[1] Bernard Noël, ibid. p 69

[1] Sur toutes les connexions entre Mexique et surréalisme, il existe un travail très complet des Cahiers du Centre de Recherche sur le Surréalisme : « Mexique, miroir, magnétique », Mélusine n° XIX, 1999.

[1] Antonin Artaud, Messages révolutionnaires, p 212 in Œuvres complètes vol. VIII, Gallimard, 1976–1994

[1] Artaud, ibid. p 150

[1] Artaud, ibid. p 218

[1] JMG Le Clézio émet des doutes sur la réalité du voyage d’Artaud à la sierra Tarahumara ou du moins sur sa participation à une cérémonie du peyotl. Mais c’est pour ajouter que « le problème de l’authenticité de l’expérience d’Artaud n’a pas de sens » car pour Artaud, il s’agit de « la révélation d’une poésie à l’état pur » et « d’une création en dehors du langage » (ce qu’Artaud a toujours souhaité faire). JMG Le Clézio, Le rêve mexicain, p 201 (chapitre consacré à Antonin Artaud)

[1] Camille Dumoulié, « Antonin Artaud », Seuil 1996

[1] Olivier Penot–Lacassagne : ‘Singularité d’Antonin Artaud’, dans le n°873-874 de la revue Europe, janvier–février 2002 (pp 107–108)

[1] André Breton, Souvenir du Mexique, Œuvres complètes vol 1, p 678 (texte repris du Minotaure n° 12–13 de mai 1939) Gallimard 1988

[1] ibid.

[1] Breton, Objets Populaires – Œuvres complètes tome 2 p 1236, Gallimard 1988

[1] Sur cette exposition, voir l’article de Christine Frérot : La théorie au pays des esprits, dans le numéro de Mélusine précité, p 140.

[1] Clébert, op. cit. article Péret

[1] Henri Béhar, Introduction au dossier Mexique du n° XIX de Mélusine, p 16

[1] Breton, Souvenir du Mexique (suite) – Œuvres complètes tome 2 p 952. L’auteur des notes à ce volume précise p 1426 qu’il s’agit d’un roman d’aventures de Gabriel Ferry.

[1] JMG Le Clézio, op. cit., p 193 (chapitre consacré à Antonin Artaud)

[1] Simone Grossman, Une écriture de sang : la dimension mexicaine chez Mandiargues, in Mélusine XIX, p 82

[1] Octavio Paz, Le signe et le grimoire, p 18, Gallimard 1993

[1] Ida Rodriguez Prampolini, op cit, p 72

[1] Christine Frérot, article précité, dans Mélusine XIX, p 151

[1] Antonin Artaud, Œuvres complètes tome I**, p 112

[1] René Crevel, La Révolution Surréaliste n°7, 15 juin 1926

[2] Dans le Sourire d’Erasme, au sujet du roman de Rulfo « Pedro Paramo ». Cité par Claude Cymerman et Claude Fell, La littérature hispano–américaine de 1940 à nos jours, Nathan Université, 1997

[3] Nombreuses images dans le livre de Kajin Tonoyama, The Popular Arts of Mexico, p 105, Weatherhill/Heibonsha, 1974

[4] Ce panneau se trouvait à l’origine à l’hotel del Prado qui a été détruit lors du séisme de 1985. Le mural de Rivera récupéré se trouve aujourd'hui dans un petit musée qui lui est dédié en bordure du parc.

[5] Octavio Paz, Le labyrinthe de la solitude, p 55, Gallimard, 1972. En tant que poète mexicain, auteur d’ouvrages sur l’art de son pays, et représentant éminent du surréalisme au Mexique, Paz se trouve au confluent de toutes les données du problème

[6] Par lettre, d’où le côté « écrit » de ce récit.

[7] Le nom indigène de cette fleur est « cempoalxochitl », qui vient de « cempoalli » (le chiffre vingt, car la fleur a de nombreux pétales) et de « xochitl », fleur. Le terme espagnol de « flor de muertos » ne traduit donc pas cette signification mais consacre l’utilisation habituelle de ces fleurs.

[8] Véronique Flanet, La Maîtresse Mort, p 99, Berger–Levrault, 1982

[9] Octavio Paz, L’arbre parle, p 37, Gallimard, 1990

[10] Octavio Paz, Le labyrinthe de la solitude, p 24, Gallimard, 1972

[11] Chanson populaire des 19e et 20e siècles, particulièrement à l’époque révolutionnaire, se basant souvent sur un fait divers ou un événement politique ou militaire.

[12] Cité par Pilar Martinez, La muerte en la vida y libros de México, éditeur non mentionné, 1982

[13] Henri Stierlin, L’art aztèque et ses origines, p 207, Seuil 1982

[14] JMG Le Clézio, Le rêve mexicain, p 84, Gallimard 1992

[15] Michelle Vergniolle Delalle, Surréalisme et mexicanité, p. 117, in Mélusine n° 19 (Cahiers du Centre de Recherche sur le Surréalisme), éd. L’âge d’homme, 1999

[16] Alberto Tenenti, Introduction à Humana Fragilitas : The Themes of Death in Europe from the 13th to the 18th Century, Ferrari Editrice, 2002.

[17] Alberto Tenenti, ibid. p 12

[18] Bien avant l’arrivée des Espagnols au Mexique, la croyance aux nahuales existait déjà dans la majeure partie du pays. Certains animaux (variant selon la région) étaient enterrés vivants avec un mort. Le chien accompagne toujours le défunt, pendant les quatre ans que dure le voyage vers le Mictlan (« lieu de la mort »), et c’est en le chevauchant que le défunt peut traverser le neuvième fleuve qui le sépare du Mictlan, où il rencontrera Mictlantecuhtli, le Seigneur des Morts. D’autre part, chez les peuples préhispaniques, un enfant pouvait recevoir un nom d’animal si sa date de naissance correspondait au signe animal du calendrier. Le nahual était alors le plus souvent un protecteur de celui qui était né « son » jour.

[19] Curieusement, c’est en Espagne que l’on trouve le moins de Danses macabres (picturales), alors qu’elles sont très fréquentes en France et dans les pays germaniques. D’ailleurs le livre des Utzinger (Itinéraire des danses macabres, éd. JM Garnier, 1996) qui recense toutes les danses macabres connues en Europe – plusieurs dizaines – n’en mentionne qu’une seule en Espagne, celle du château de Javier près de Pampelune.

[20] André Corvisier, Les danses macabres, p 58, PUF 1998

[21] Corvisier, ibid. p 48

[22] Octavio Paz, Le signe et le grimoire, p 32, Gallimard 1993

[23] Ida Rodríguez Prampolini : El surrealismo y el arte fantástico de México, UNAM, México 1969

[24] Les poètes Gorostiza et Villaurutia étaient membres, aux côtés de Carlos Pellicer, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Jaime Torres Bodet, du groupe des Contempóraneos, actif dans les années 20, publiant une revue de même nom. Du côté pictural, les artistes ‘mexicanistes’ (comme Rivera) s’opposaient aux ‘contemporains’ (comme Tamayo) qui ne voulaient pas séparer la culture mexicaine de la culture européenne.

[25] Voir à ce sujet le livre d’Alain et Odette Virmaux « La constellation surréaliste », éd. La Manufacture, 1987, ainsi que l’article de D. Musacchio « Le surréalisme dans la poésie hispano–américaine » dans Europe n°475/476 nov–déc. 1968 (spécial surréalisme) pp 258–283, et le numéro spécial d’Opus International n° 19/20 octobre 1970 sur le surréalisme international.

[26] Virmaux, op. cit. pp 199 sq

[27] Thierry Aubert, Le surréaliste et la mort, éditions L’âge d’homme, 2001. On trouve une seule allusion au Mexique chez Aubert, à la toute dernière page (300), à propos de photos d’Alvarez Bravo présentées à l’expo de 1939, mais pas d’ouverture vers les surréalistes étrangers. Il aurait mieux valu appeler ce livre « Les surréalistes français et la mort »

[28] Jean–Paul Clébert, Dictionnaire du Surréalisme, Seuil, 1996, article « Cruauté »

[29] Michel Graulich, Le sacrifice humain chez les Aztèques, Fayard 2005

[30] Michel Leiris et Georges Limbour : André Masson et son univers, Editions des Trois Collines, 1947.

[31] Bernard Noël : André Masson, la chair du regard, p 66, Gallimard, 1993

[32] Bernard Noël, ibid. p 69

[33] Sur toutes les connexions entre Mexique et surréalisme, il existe un travail très complet des Cahiers du Centre de Recherche sur le Surréalisme : « Mexique, miroir, magnétique », Mélusine n° XIX, 1999.

[34] Antonin Artaud, Messages révolutionnaires, p 212 in Œuvres complètes vol. VIII, Gallimard, 1976–1994

[37] JMG Le Clézio émet des doutes sur la réalité du voyage d’Artaud à la sierra Tarahumara ou du moins sur sa participation à une cérémonie du peyotl. Mais c’est pour ajouter que « le problème de l’authenticité de l’expérience d’Artaud n’a pas de sens » car pour Artaud, il s’agit de « la révélation d’une poésie à l’état pur » et « d’une création en dehors du langage » (ce qu’Artaud a toujours souhaité faire). JMG Le Clézio, Le rêve mexicain, p 201 (chapitre consacré à Antonin Artaud)

[38] Camille Dumoulié, « Antonin Artaud », Seuil 1996

[39] Olivier Penot–Lacassagne : ‘Singularité d’Antonin Artaud’, dans le n°873-874 de la revue Europe, janvier–février 2002 (pp 107–108)

[40] André Breton, Souvenir du Mexique, Œuvres complètes vol 1, p 678 (texte repris du Minotaure n° 12–13 de mai 1939) Gallimard 1988

[42] Breton, Objets Populaires – Œuvres complètes tome 2 p 1236, Gallimard 1988

[43] Sur cette exposition, voir l’article de Christine Frérot : La théorie au pays des esprits, dans le numéro de Mélusine précité, p 140.

[44] Clébert, op. cit. article Péret

[45] Henri Béhar, Introduction au dossier Mexique du n° XIX de Mélusine, p 16

[46] Breton, Souvenir du Mexique (suite) – Œuvres complètes tome 2 p 952. L’auteur des notes à ce volume précise p 1426 qu’il s’agit d’un roman d’aventures de Gabriel Ferry.

[47] JMG Le Clézio, op. cit., p 193 (chapitre consacré à Antonin Artaud)

[48] Simone Grossman, Une écriture de sang : la dimension mexicaine chez Mandiargues, in Mélusine XIX, p 82

[49] Octavio Paz, Le signe et le grimoire, p 18, Gallimard 1993

[50] Ida Rodriguez Prampolini, op cit, p 72

[51] Christine Frérot, article précité, dans Mélusine XIX, p 151

[52] Antonin Artaud, Œuvres complètes tome I**, p 112